骨盤裂離骨折 Avulsion fracture of pelvis

ドクターによる症状解説

Mitsutoshi Hayashi

林 光俊先生

医学博士、日本リハビリテーション医学会専門医、日本整形外科学会専門医、日本リウマチ学会専門医、JOC強化スタッフ、日本体育協会公認スポーツドクター

骨盤裂離骨折

骨盤裂離骨折は、成長期に発症しやすいスポーツ障害である

疾患の概要

はじめに

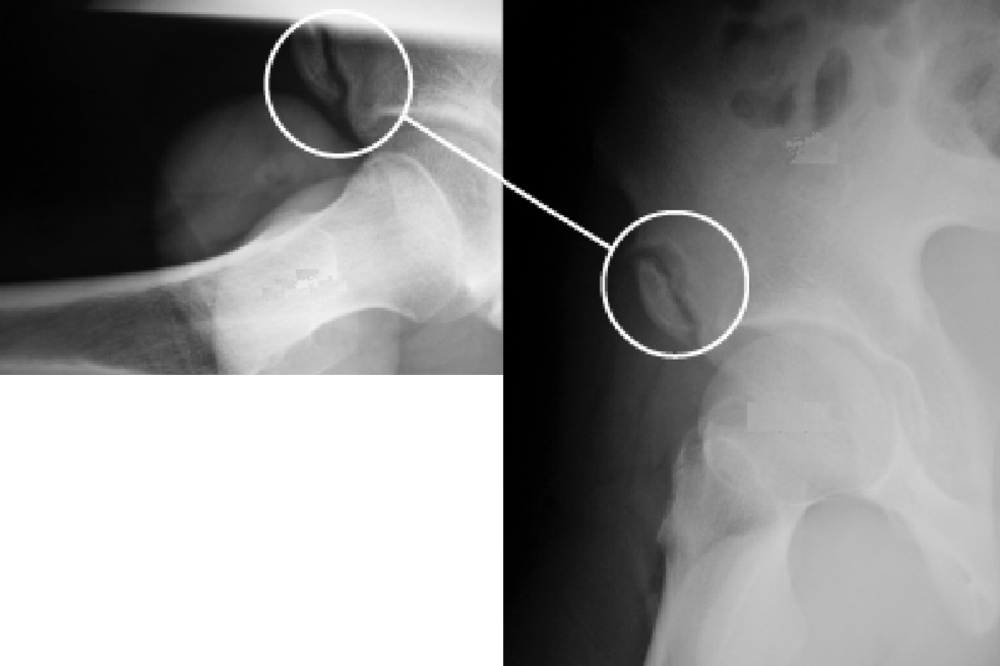

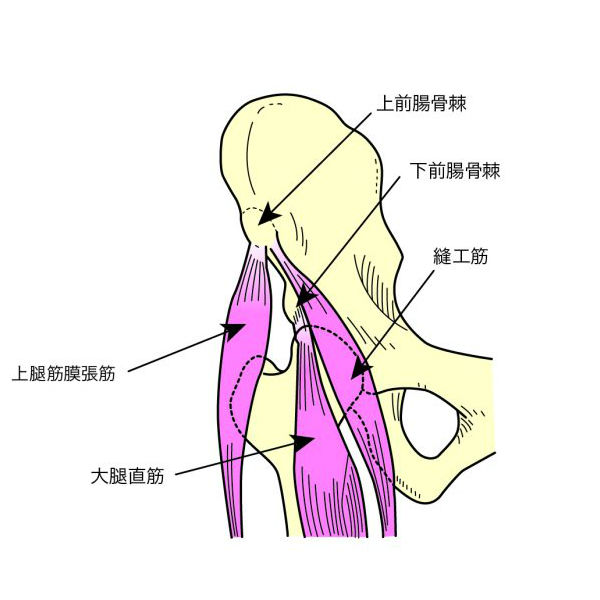

骨盤裂離骨折は、骨が弱い成長期に発生しやすいスポーツ障害ですが、頻度は高くはありません。骨盤のなかでも腸骨の上前腸骨棘には大腿筋膜張筋、縫工筋が、下前腸骨棘には大腿四頭筋(直筋)が付着しています(写真&図)。これらの筋肉がキック動作など、スポーツで生ずる筋力によって骨盤付着部を急激に牽引するために、骨盤の一部が裂離(骨折)してしまいます。

写真 レントゲン像:側面像で見る骨盤裂離骨折、下前腸骨棘

写真2 レントゲン像:大腿直筋が付着している下前腸骨棘の骨盤裂離骨折を認める

図 解剖図

原因・発症のメカニズム

受傷機転

股関節伸展位から急激な屈曲動作(キックなど)が加わると、特に成長期では骨が脆弱〈ぜいじゃく〉なため、骨盤骨端部が裂離しやすく、ボールを蹴る動作では下前腸骨棘の発生が多く見られます。また、ダッシュでは上前腸骨棘の発生が多く、まれに坐骨結節がハムストリングスの急激な収縮によって裂離する場合もあります(ハードルなど)。

診断

症状

突然の股関節痛が出現し、歩行困難、股関節周囲の圧痛。安静時には股関節軽度屈曲位(引っ張られないように)をとります。

診断

レントゲン上、腸骨部に剥離した骨折片を認めます(ただし受傷時はわかりにくい)。CTでも確認できます。

好発スポーツ

サッカー、陸上短距離(スタートとゴール時)、ハードル、ジャンプ、柔道や相撲の投げ技、野球の空振りなどに好発します。

好発年齢

中・高校生である12~18歳(14~15歳がピーク)に好発します。強い筋力をもつ男子の右側に多く発生します。

治療・リハビリ

治療

保存的治療では第1に安静の保持、アイシング(約1週間)を徹底します。疼痛が緩和してきて歩行時痛が消えたら、歩行を許可します(受傷後2~3週、ただしスポーツは禁止)。レントゲン上で骨の癒合が確認されれば、ランニングを許可します(2~3ヵ月)。 手術は骨片をスクリューなどで整復固定する観血的治療があります。適応は骨折部の離開が強く、保存療法では癒合が厳しい場合や、早期のスポーツ復帰を望むときです。実際は成長期の障害であるため、骨癒合はよく、保存療法で治療は十分可能です。

予後

多少の骨変形が残存しても、骨の癒合が完了して十分な時間が経過すれば、スポーツ活動に支障は少なく、比較的予後は良好です。

トレーナーによる対処法解説

Yasuhiro Nakajima

中島靖弘先生

湘南ベルマーレスポーツクラブトライアスロンチーム GM

株式会社アスロニア ディレクター兼ヘッドコーチ

⽇本トライアスロン連合 マルチスポーツ対策チームリーダー

骨盤裂離骨折

予防

力任せのプレースタイルになっていると、強引な能力発揮することが多くなり、ケガにつながる恐れがあるので注意しよう

環境的な要因や体力不足、ウォームアップ不足、疲労の蓄積などがこのケガの原因と考えられます。成長期の子供たちは、筋肉の柔軟性が低下する傾向にあります。しかし、疲労が蓄積されていたり、柔軟性が低下した状態で無理な体勢になると、余計に大きな力を強引に発揮させる原因ともなります。裂離骨折だけでなく、すべてのケガに対する予防策、及び競技力向上のためにストレッチングやウォームアップ、クーリングダウンは入念に行い、成長期の段階でストレッチングを習慣化させたいところです。競技によっては成長段階により、負荷や頻度、技術的な面でも制限しているものもありますので、それらを基準に指導することが予防につながると考えられます。

ケガに対する予防策として、また競技力向上のために、ストレッチングやウォームアップ、クーリングダウンは入念に行おう

現場評価・応急処置

スポーツ活動中、突然「ビシッ」といった音を感じるとともに、患部に痛みが生じます。すみやかにアイシングなどの応急処置を行い、医師の診断を受けることを勧めます。特に坐骨結節の裂離骨折の場合、痛みの程度も軽いことが多く、歩行も可能な場合もあり、ハムストリングスの肉離れと勘違いして、放置してしまう場合が多いようですので、注意が必要です。

リコンディショニング

競技に復帰するまでに数ヶ月かかるものもあるようです。医師の指示に従って競技に復帰していただきたいと思います。 受傷後1~2週間は安静、アイシングが必要で、歩行の場合は松葉杖を使って体重がかからないようにします。通常3週目くらいから歩行が可能となります。その後、柔軟性を高めるためのストレッチングや、関節の動きを伴わないアイソメトリックエクササイズ(等尺性運動)を開始します。 4~6週で水中運動やエアロバイク、軽いジョギングなどを開始します。水中運動は体重が浮力により軽減します。またエアロバイクなども座位で行う運動ですので、体重が直接かかりません。よって水中運動やエアロバイクなどから開始し、徐々に体重が負荷となるジョギングに移行させていきます。 その後、経過を見ながら競技復帰していきますが、ここでも強度は徐々に上げていきます。例えば、ランニングであれば急激なスピードアップやストップを行うのではなく、徐々にスピードを上げていき、ストップ動作も徐々に止まる時間を短くしていきます。サッカーのキック動作などは、止まったボールを軽く蹴る動作から徐々に強く蹴っていきます。 再発予防のためには、医師にしっかりと診断をしてもらってから競技復帰するようにしましょう。

関連する症例

ザムストのご紹介

「ザムスト-ZAMST」は、医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス㈱が展開するスポーツ向けサポート・ケア製品のブランドです。